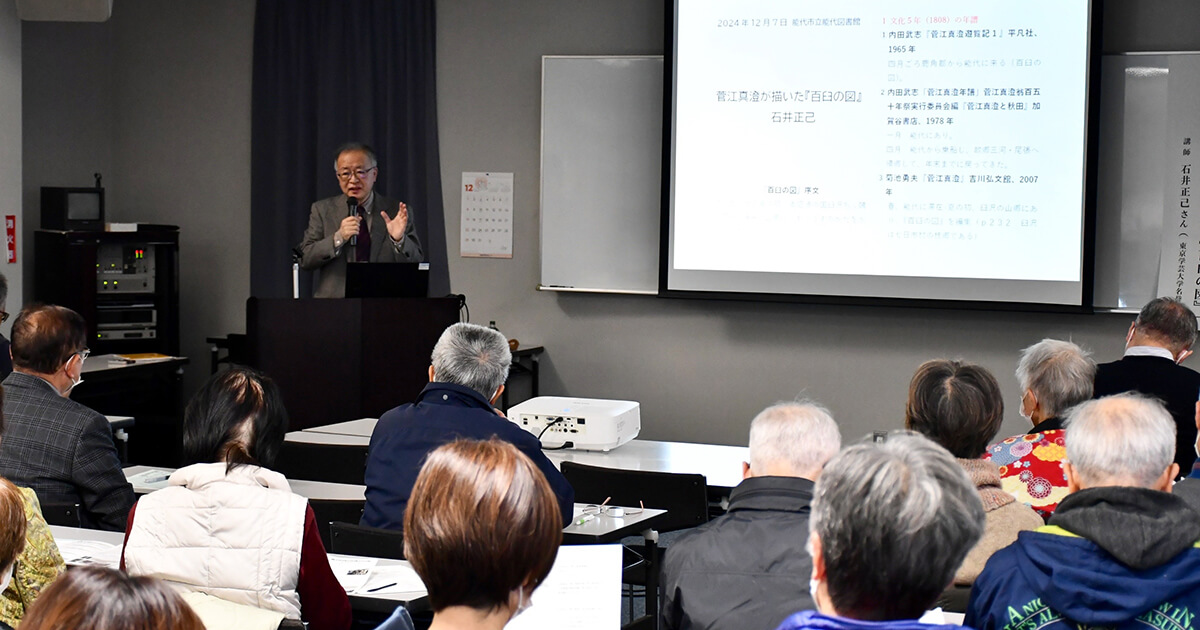

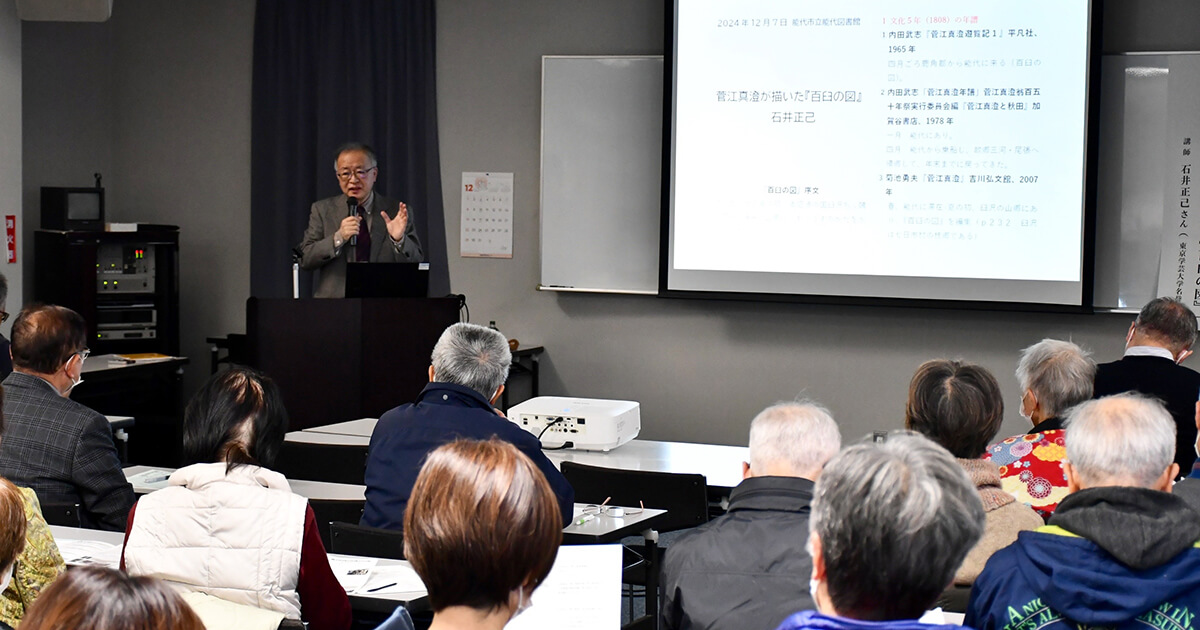

菅江真澄の図誌「百臼の図」に学ぶ 東京学芸大名誉教授の石井さん解説

三河国(現愛知県)出身で江戸時代を代表する紀行家、菅江真澄の図誌「百臼の図(ももうすのかた)」を題材にした講演会が7日、能代市立能代図書館で開かれた。石井正己・東京学芸大名誉教授が講演し、「百臼の図」から見える当時の人々の営みや現代社会に通じる知恵などを解説した。「百臼の図」は、文化5(1808)年ごろの作とされ、旅した北海道・東北地方、故郷の東海・近畿地方の臼や、臼を使う人々の営みを図絵や文章でまとめている。国立国会図書館や大館市立栗森記念図書館に所蔵され、合計123図(重複を含む)が伝わる。石井さんは、特徴ある図絵を1点ずつ解説。陸奥国大然(青森県鯵ケ沢町)で見つけた古い臼が植木鉢に再利用されていた様子を描いた図について、「捨てたり燃やしたりせず、再利用している点は、大量生産・消費の現代と比べるとエコロジー。約200年前の津軽に、現代より先を進んでいた人がいた」と述べた。この日は45人が聴講した。